共同的抉择:回国!抗战!

文章字数:2,878

▲南洋华侨机工回国服务团雕塑。(凭祥市侨联供图)

▲南洋华侨机工回国服务团雕塑。(凭祥市侨联供图) 本报记者 李春玲 刘喜芬 吴佩鸿

编前语:今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。当我们回望那段烽火连天的峥嵘岁月,胜利的丰碑之下,镌刻着一段泣血壮歌——3200多名南洋华侨青年,以热血赴使命、以生命筑归途。他们有一个共同的名字:“南洋华侨机工回国服务团”(简称“南侨机工”)。

他们中有工程师、医生、教师,甚至还有女扮男装的巾帼英雄。在炮火中蜿蜒的滇缅公路上,他们以方向盘作钢枪、以赤子心为烽火,在“抗战输血管”中注入了永不熄灭的民族魂。本期《华声晨报》推出《赤子功勋 民族忠魂》特别报道,让我们跟随前方报道组的脚步,一同走访南侨机工眷属,聆听南侨机工那些惊心动魄、波澜壮阔的抗战运输故事。

▲钟裕清使用过的铁锤和储物箱。 (受访者供图)

▲钟裕清使用过的铁锤和储物箱。 (受访者供图)  讲述者:钟来生

讲述者:钟来生 钟裕清:

“舍小家为大家”旧物见证赤子心

1910年生于广东惠州的钟裕清,19岁南下新加坡谋生。他曾在汽车修理厂做学徒,练就了一身开车、修车的好本领。1939年,在爱国华侨领袖、南侨总会会长陈嘉庚号召下,南侨机工陆续分批回到祖(籍)国支援抗战,29岁的钟裕清就是其中一员。

在钟裕清的儿子钟来生家中,他向记者讲述了父亲和南侨机工归国抗战的那段历史。

“一回到国内,父亲就投入到紧张的军事运输中。”钟来生告诉记者,在全长1146公里的滇缅公路上,当年的南侨机工要闯过“险路关”“雨季关”“瘴疟关”“空袭关”4个“生死关”。

“运输途中,除了对车技的极大考验,更惊险的是夜间行车时时常有野兽出没,有时甚至会遇到蟒蛇,父亲便用竹筒爆竹声来驱赶这些‘不速之客’。”钟来生向记者展示了当时钟裕清使用过的修车铁锤,他回忆道:“当时的车子因长途跋涉时常抛锚,这个铁锤是父亲随身携带的修车工具之一,遇到故障就自己维修。在一次检修车子散热风扇时,他不慎被绞断了一根手指。”即便如此,钟裕清也从未想过退缩,他常说“有国才有家,在国家危难关头,更要舍小家为大家”。

抗战胜利后,钟裕清辗转云南、贵州、湖南等地,最后定居南宁。“铁锤和储物箱陪伴父亲走过了30多年的岁月,也见证了那段波澜壮阔的革命历史。”钟裕清离世后,钟来生将这两件珍贵物品又珍藏了近半个世纪。2023年,他将它们捐赠给陈嘉庚纪念馆。

“在别人眼里,这些不过是旧工具,但对我们而言,是父亲用半生守护的历史。捐赠是两件物品最好的归宿,它们在这里,就仿佛父亲一直都在。也希望有更多人能够通过它们了解到南侨机工的故事。”钟来生说。

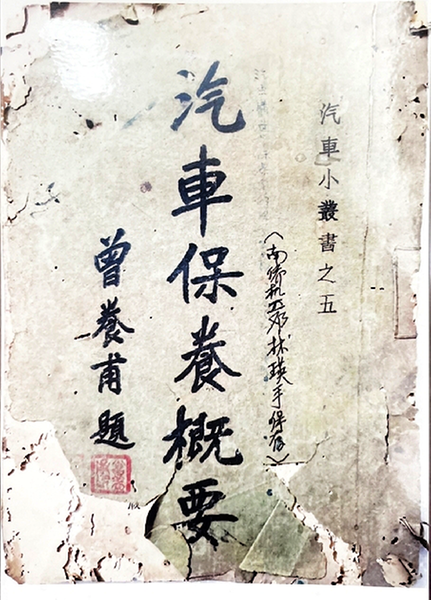

▲邓林瑛使用过的《汽车保养概要》。(本报记者 莫齐威/摄)

▲邓林瑛使用过的《汽车保养概要》。(本报记者 莫齐威/摄)  讲述者:邓祖盛

讲述者:邓祖盛 邓林瑛:

驱车破敌军阵地舍命守护运输线

“1939年12月16日夜晚,我的祖父接到特急命令,被调动参加南宁保卫战的昆仑关战役,专门负责运送武器弹药。”邓林瑛的孙子邓祖盛告诉记者,昆仑关大战一直打到了1940年1月11日深夜,整整打了25天,邓林瑛参战了15天。

在这场激烈的战斗中,为了抢占制高点,敌我双方展开了拉锯战。“拉锯战斗中,敌军在公路上搭叠起了密集的机枪掩体,把我们的战士都堵住了,枪声炮声,震耳欲聋,多次冲锋都无法冲过去。”邓祖盛回忆道,“当时部队接到炸毁敌军阵地的任务,祖父二话不说就开着装满炸药的汽车向敌军阵地冲去。在枪林弹雨中,他一边严密注视前方,一边驾驶着汽车,飞速往前冲。就在千钧一发的时刻,他跃出车门跳到了路沟里,看到敌军阵地被成功炸毁,身负重伤的他便失去了知觉。”

关于邓林瑛的故事,邓祖盛多是从父亲的口中得知。在邓祖盛的家中,一直珍藏着当年邓林瑛使用过的一本《汽车保养概要》,书的封面上写有“南侨机工邓林瑛手保存”。简单的几个字,像是连接过去和现在的桥梁,让邓祖盛仿佛看到了当年那个战火纷飞的年代中爷爷的身影。“如今,这本书我们已经捐赠给了广西华侨博物馆。”邓祖盛说。

“爷爷伤愈后,又继续投入到抗日战争中。他凭借专业的汽车驾驶和修理技术,往返辗转于凭祥、南宁、柳州、河池、桂林等地,时常冒着生命危险,与敌军周旋。”邓林瑛的故事让邓祖盛深感和平的来之不易,也让他对爷爷和南侨机工充满敬佩。“我现在也会将这些故事讲给我的孩子们听,希望他们的故事能够一代代传承下去。”邓林瑛说。

▲朱松胜使用过的马克沁重机枪油壶。(本报记者 莫齐威/摄)

▲朱松胜使用过的马克沁重机枪油壶。(本报记者 莫齐威/摄)  讲述者:梁衡

讲述者:梁衡 朱松胜:

17岁不辞而别虚报年龄赴国难

“合照中这一位是我的外公朱松胜,他回国支援抗战时只有17岁。”采访当天,朱松胜外孙、南侨机工眷属南宁联谊会会长梁衡带来了一张珍贵的合照,照片中身着戎装的少年们目光如炬、坚定刚毅,眉眼间尽是南洋青年的意气风发。

1939年2月,爱国华侨领袖、南侨总会会长陈嘉庚在《南洋商报》上发出《南洋华侨筹赈祖国难民总会第六号通告》,征募懂驾驶、会修车的华侨青年回国服务。“通告要求年龄在20至40岁之间。为了能回国参与抗战,外公与家人不辞而别,并且在报名时虚报了年龄。”就这样,刚年满17岁的朱松胜,在1939年8月成为第9批南洋华侨机工回国服务团中的一员。

回国后,朱松胜脱下西服,剪短头发,穿上戎装,并接受军事训练。随后,便开始在桂越、滇黔、滇缅公路运输军需物资。“很难想象,当时17岁的他是抱着一种怎样的爱国情怀不远万里回到祖国,去参加这么艰苦卓绝的抗战斗争。”梁衡在接受记者采访时说。

无数个日夜,朱松胜和战友们

咬紧牙关紧握方向盘,奔驰在抗日战争运输线上。据统计,从1939年到1942年,滇缅公路运送军需物资50万吨、汽车1.5万余辆、各类民用物资不计其数。

抗战胜利后,朱松胜留在国内,

满腔热血投入到新中国建设中。梁衡告诉记者,朱松胜曾在广西公路管理局工作,以精湛的技术培养了一批批汽车驾驶员。

在朱松胜留下的为数不多的物件中,有一个马克沁重机枪油壶。“看着这油壶,我仿佛能想象到外公当年用它来给战士们的机枪上油的情景。这个陪伴他度过那段艰苦岁月的油壶,见证了他辗转流离的经历,更彰显了南侨机工们真诚不移的赤子之心。”2024年,梁衡将其捐赠给昆仑关战役博物馆,希望让更多人了解南侨机工的故事,感受南侨机工精神。

“之前听说外公的故事,总觉得那段历史离我非常遥远,直到我重走了滇缅公路。站在外公曾经奋斗过的地方,我不禁热泪盈眶。”如今,滇缅公路上的车辙早已被岁月抚平,但是以朱松胜为代表的南侨机工们用青春和热血刻下的印记,却永远留在了梁衡记忆深处。“我会尽我所能把南侨机工的故事传承下去,传播开来。”梁衡说。

记者手记

“再会吧,南洋!我们要去争取一线光明的希望……”80多年前,3200多名南洋华侨青年,唱着这首由田汉、聂耳创作的《再会吧,南洋》,从新加坡等地踏上归国的轮船,奔赴魂牵梦绕的家乡,同时也是烽烟四起的抗日战场。

在1140多公里的“抗战生命线”上,1000 多名南侨机工献出了宝贵生命,平均每公里就有一人牺牲。他们用自己的生命和鲜血,在中国人民抗日战争史和世界人民反法西斯战争史上留下了可歌可泣的篇章。

在近半个月的采访工作中,我们通过与 3 位南侨机工眷属的对话,慢慢拨开时光的烟云,关于南侨机工的历史变得具体而鲜活。

钟裕清、邓林瑛、朱松胜……3200多名南侨机工的名字不再只是史册中沉默的数字,而是化作熠熠生辉的星辰,落在这片他们曾守护的大地上,提醒着行走在和平年代的我们:不忘来时路,方知向何行。

发布日期:2025-08-28