烽火青春铺就“不沉的补给线”

文章字数:1,881

本报记者 王娅茜 吴佩鸿 莫齐威 陈铭柯

80多年前,在桂越国际运输线上,有这样一支舍生忘死的队伍——他们驾驶卡车穿梭在枪林弹雨之间,抢运军需物资、抢修运输车辆,为中国人民抗日战争筑起一条“不沉的补给线”。他们就是由3200余名南洋归国华侨青年组成的南洋华侨机工回国服务团(简称“南侨机工”)。

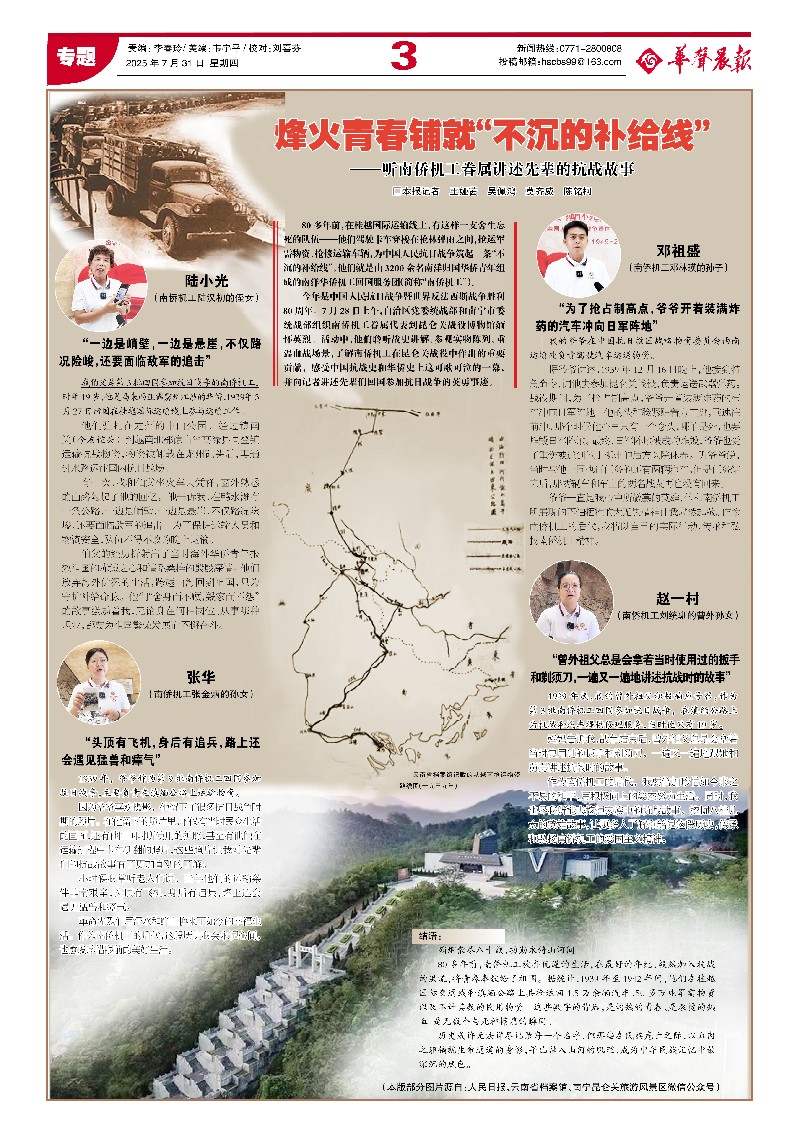

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。7月28日上午,自治区党委统战部和南宁市委统战部组织南侨机工眷属代表到昆仑关战役博物馆缅怀英烈。活动中,他们聆听战史讲解、参观实物陈列、重温血战场景,了解南侨机工在昆仑关战役中作出的重要贡献,感受中国抗战史和华侨史上这可歌可泣的一幕,并向记者讲述先辈们回国参加抗日战争的英勇事迹。

陆小光 (南侨机工陆汉初的侄女)

陆小光 (南侨机工陆汉初的侄女)

“一边是峭壁,一边是悬崖,不仅路况险峻,还要面临敌军的追击”

我伯父是第3批回国参加抗日战争的南侨机工,时年19岁,他是马来西亚霹雳州江沙的华侨,1939年3月27日回国在桂越国际运输线上参与运输工作。

他们驻扎在龙州的中山公园,经过镇南关(今友谊关)到越南北部谅山省高禄县同登镇运输抗战物资,物资被卸载在龙州码头后,再通过水路运往国内抗日战场。

有一次,我和伯父坐火车去凭祥,窗外熟悉的山路勾起了他的回忆。他告诉我,在鸭水滩有一条公路,一边是峭壁,一边是悬崖,不仅路况险峻,还要面临敌军的追击。为了保护运输人员和物资安全,队伍不得不改为晚上运输。

伯父的经历折射出了当时海外华侨青年报效祖国的赤诚之心和情系桑梓的殷殷深情。他们放弃海外优渥的生活,跨越山海回到祖国,只为守护补给命脉。他们“舍身而不顾,毁家而不怨”的故事激励着我,无论身在何种岗位、从事哪种职业,都要为祖国繁荣发展而不懈奋斗。

张华 (南侨机工张金炳的孙女)

张华 (南侨机工张金炳的孙女)

“头顶有飞机,身后有追兵,路上还会遇见猛兽和瘴气”

1939年,爷爷作为第9批南侨机工回国参加抗日战争,主要负责在滇缅公路上运输物资。

因为爷爷喜欢摄影,他留下了很多抗日战争时期的照片。在他留下的照片里,不仅有当时民众生活的画面,还有他回国时所使用的护照,甚至有他们在运输过程中卡车侧翻的照片,这些照片让我对先辈们的抗战故事有了更加直观的了解。

小时候我常听老人们讲,当年他们的运输条件非常艰辛,头顶有飞机,身后有追兵,路上还会遇见猛兽和瘴气。

革命先烈们用汗水和鲜血换来了如今的幸福生活。作为南侨机工的后代,这段历史我会永记心间,也愈发珍惜眼前的美好生活。

邓祖盛 (南侨机工邓林瑛的孙子)

邓祖盛 (南侨机工邓林瑛的孙子)

“为了抢占制高点,爷爷开着装满炸药的汽车冲向日军阵地”

我的爷爷在中国抗日救国战略物资委员会西南运输处负责驾驶汽车运送物资。

据爷爷讲述,1939年12月16日晚上,他接到特急命令,调他去参加昆仑关战役,负责运送武器弹药。战役期间,为了抢占制高点,爷爷开着装满炸药的汽车冲向日军阵地。他的头和脸紧贴着方向盘,飞速往前冲。那个时候他心里只有一个念头,哪怕是死,也要炸毁日军阵地。最终,日军阵地被成功炸毁,爷爷也受了重伤被送到位于柳州的后方医院休养。听爷爷说,当时与他一同执行任务的还有两辆汽车,但是任务结束后,那两辆车和车上的两名战友再也没有回来。

爷爷一直是我心中所敬慕的英雄,他和南侨机工所展现的不怕牺牲的大无畏精神让我肃然起敬。作为南侨机工的后代,我将以自己的实际行动,传承和弘扬南侨机工精神。

赵一村 (南侨机工刘统驯的曾外孙女)

赵一村 (南侨机工刘统驯的曾外孙女)

“曾外祖父总是会拿着当时使用过的扳手和剃须刀,一遍又一遍地讲述抗战时的故事”

1939年底,我的曾外祖父积极响应号召,作为第3批南侨机工回国参加抗日战争,在滇缅公路上为机械和汽车提供修理服务,当时他只有19岁。

妈妈告诉我,战争结束后,曾外祖父总是会拿着当时使用过的扳手和剃须刀,一遍又一遍地跟她和舅舅讲述抗战时的故事。

作为南侨机工的后代,我要倍加珍惜如今来之不易的和平,用积极向上的姿态努力生活。同时,我也尽我所能去挖掘家族中的抗战故事,挖掘八桂儿女的英雄故事,让更多人了解和铭记这段历史,传承和弘扬南侨机工的爱国主义精神。

结语:

硝烟散尽八十载,功勋永铸山河间。

80多年前,南侨机工放弃优渥的生活,在最好的年纪,毅然加入抗战的洪流,将青春奉献给了祖国。据统计,1939年至1942年间,他们在桂越国际交通线和滇缅公路上共抢运回1.5万余辆汽车、50多万吨军需物资以及不计其数的民用物资。这些数字的背后,是灼热的青春、是滚烫的热血、是无数个与死神擦肩的瞬间。

历史或许无法详尽记录每一个名字,但那些在民族危亡之际,以血肉之躯铺就生命通道的身影,早已融入山河的肌理,成为中华民族记忆中最深沉的底色。

(本版部分图片源自:人民日报、云南省档案馆、南宁昆仑关旅游风景区微信公众号)

80多年前,在桂越国际运输线上,有这样一支舍生忘死的队伍——他们驾驶卡车穿梭在枪林弹雨之间,抢运军需物资、抢修运输车辆,为中国人民抗日战争筑起一条“不沉的补给线”。他们就是由3200余名南洋归国华侨青年组成的南洋华侨机工回国服务团(简称“南侨机工”)。

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。7月28日上午,自治区党委统战部和南宁市委统战部组织南侨机工眷属代表到昆仑关战役博物馆缅怀英烈。活动中,他们聆听战史讲解、参观实物陈列、重温血战场景,了解南侨机工在昆仑关战役中作出的重要贡献,感受中国抗战史和华侨史上这可歌可泣的一幕,并向记者讲述先辈们回国参加抗日战争的英勇事迹。

陆小光 (南侨机工陆汉初的侄女)

陆小光 (南侨机工陆汉初的侄女) “一边是峭壁,一边是悬崖,不仅路况险峻,还要面临敌军的追击”

我伯父是第3批回国参加抗日战争的南侨机工,时年19岁,他是马来西亚霹雳州江沙的华侨,1939年3月27日回国在桂越国际运输线上参与运输工作。

他们驻扎在龙州的中山公园,经过镇南关(今友谊关)到越南北部谅山省高禄县同登镇运输抗战物资,物资被卸载在龙州码头后,再通过水路运往国内抗日战场。

有一次,我和伯父坐火车去凭祥,窗外熟悉的山路勾起了他的回忆。他告诉我,在鸭水滩有一条公路,一边是峭壁,一边是悬崖,不仅路况险峻,还要面临敌军的追击。为了保护运输人员和物资安全,队伍不得不改为晚上运输。

伯父的经历折射出了当时海外华侨青年报效祖国的赤诚之心和情系桑梓的殷殷深情。他们放弃海外优渥的生活,跨越山海回到祖国,只为守护补给命脉。他们“舍身而不顾,毁家而不怨”的故事激励着我,无论身在何种岗位、从事哪种职业,都要为祖国繁荣发展而不懈奋斗。

张华 (南侨机工张金炳的孙女)

张华 (南侨机工张金炳的孙女) “头顶有飞机,身后有追兵,路上还会遇见猛兽和瘴气”

1939年,爷爷作为第9批南侨机工回国参加抗日战争,主要负责在滇缅公路上运输物资。

因为爷爷喜欢摄影,他留下了很多抗日战争时期的照片。在他留下的照片里,不仅有当时民众生活的画面,还有他回国时所使用的护照,甚至有他们在运输过程中卡车侧翻的照片,这些照片让我对先辈们的抗战故事有了更加直观的了解。

小时候我常听老人们讲,当年他们的运输条件非常艰辛,头顶有飞机,身后有追兵,路上还会遇见猛兽和瘴气。

革命先烈们用汗水和鲜血换来了如今的幸福生活。作为南侨机工的后代,这段历史我会永记心间,也愈发珍惜眼前的美好生活。

邓祖盛 (南侨机工邓林瑛的孙子)

邓祖盛 (南侨机工邓林瑛的孙子) “为了抢占制高点,爷爷开着装满炸药的汽车冲向日军阵地”

我的爷爷在中国抗日救国战略物资委员会西南运输处负责驾驶汽车运送物资。

据爷爷讲述,1939年12月16日晚上,他接到特急命令,调他去参加昆仑关战役,负责运送武器弹药。战役期间,为了抢占制高点,爷爷开着装满炸药的汽车冲向日军阵地。他的头和脸紧贴着方向盘,飞速往前冲。那个时候他心里只有一个念头,哪怕是死,也要炸毁日军阵地。最终,日军阵地被成功炸毁,爷爷也受了重伤被送到位于柳州的后方医院休养。听爷爷说,当时与他一同执行任务的还有两辆汽车,但是任务结束后,那两辆车和车上的两名战友再也没有回来。

爷爷一直是我心中所敬慕的英雄,他和南侨机工所展现的不怕牺牲的大无畏精神让我肃然起敬。作为南侨机工的后代,我将以自己的实际行动,传承和弘扬南侨机工精神。

赵一村 (南侨机工刘统驯的曾外孙女)

赵一村 (南侨机工刘统驯的曾外孙女) “曾外祖父总是会拿着当时使用过的扳手和剃须刀,一遍又一遍地讲述抗战时的故事”

1939年底,我的曾外祖父积极响应号召,作为第3批南侨机工回国参加抗日战争,在滇缅公路上为机械和汽车提供修理服务,当时他只有19岁。

妈妈告诉我,战争结束后,曾外祖父总是会拿着当时使用过的扳手和剃须刀,一遍又一遍地跟她和舅舅讲述抗战时的故事。

作为南侨机工的后代,我要倍加珍惜如今来之不易的和平,用积极向上的姿态努力生活。同时,我也尽我所能去挖掘家族中的抗战故事,挖掘八桂儿女的英雄故事,让更多人了解和铭记这段历史,传承和弘扬南侨机工的爱国主义精神。

结语:

硝烟散尽八十载,功勋永铸山河间。

80多年前,南侨机工放弃优渥的生活,在最好的年纪,毅然加入抗战的洪流,将青春奉献给了祖国。据统计,1939年至1942年间,他们在桂越国际交通线和滇缅公路上共抢运回1.5万余辆汽车、50多万吨军需物资以及不计其数的民用物资。这些数字的背后,是灼热的青春、是滚烫的热血、是无数个与死神擦肩的瞬间。

历史或许无法详尽记录每一个名字,但那些在民族危亡之际,以血肉之躯铺就生命通道的身影,早已融入山河的肌理,成为中华民族记忆中最深沉的底色。

(本版部分图片源自:人民日报、云南省档案馆、南宁昆仑关旅游风景区微信公众号)

发布日期:2025-07-31